Schlagwort: Russland

-

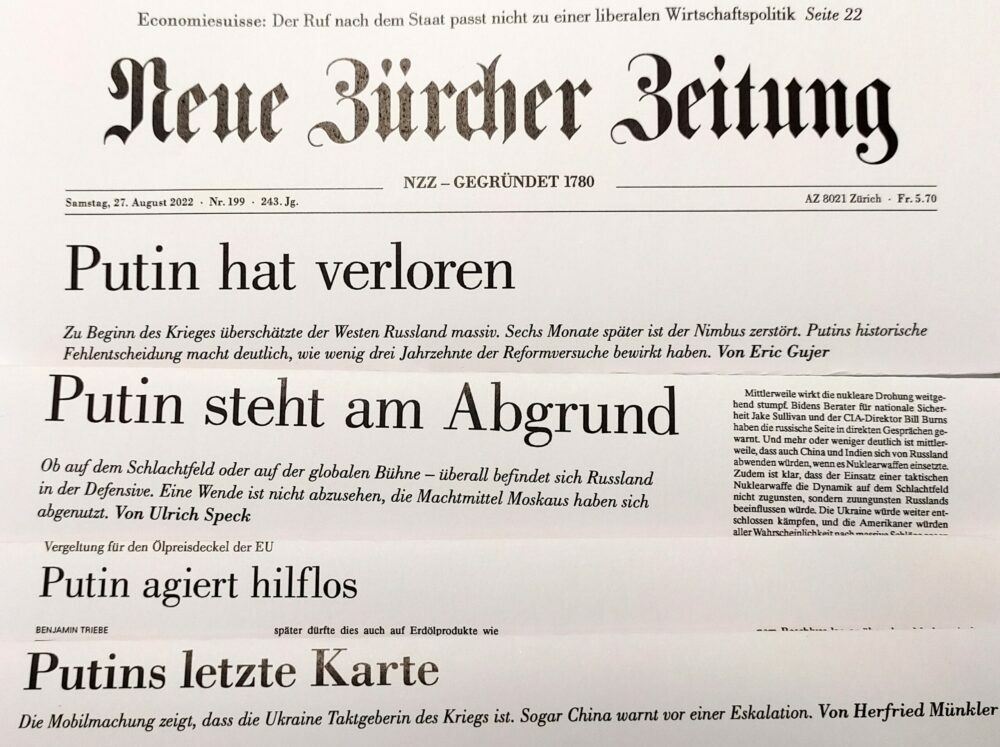

Die Ukraine steht kurz vor dem Sieg

Wer westliche Medien über den Verlauf des Kriegs in der Ukraine konsumiert, wähnt sich seit rund einem Jahr kurz vor dem endgültigen Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte. In der gedruckten Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) trugen die Artikel in den letzten 12 Monaten etwa diese Titel: «Der Krieg läuft schlecht für Russland» (1. März 2022)«Drohnen…

-

Putin hat keinen Vogel

Wahnsinnig, verrückt, durchgeknallt, irr, krank. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird von vielen die geistige Gesundheit glattweg abgesprochen, und damit die Fähigkeit, rationale Entscheide zu treffen. Merken die Ferndiagnostiker, dass sie ihn damit in Schutz nehmen? Wer derart bösartig handle, postulieren sie, könne das ja wohl nicht mit gesundem Geiste und in voller Absicht tun.…

-

Jeder Zweite ein Faschist

«Es ist wieder Zeit, sein Lager zu wählen: Freiheit oder Faschismus.» Dieser Satz stammt nicht aus dem Lager der Coronamassnahmengegner, sondern von Constantin Seibt, Autor von Republik.ch. Dem gemäss soll es im Kampf der Systeme nur noch zwei Lager geben. Und nichts dazwischen. Natürlich ordne ich mich ohne zu zögern dem Lager «Freiheit» zu. Wie…

-

Neutralität ist friedensfördernd

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich gestern Sonntag bereiterklärt, im Rahmen von Friedensverhandlungen mit Russland über einen neutralen Status seines Landes zu sprechen. Er denkt so ernsthaft über eine der russischen Hauptforderungen nach. Die weiteren sind: Nato-Beitrittsverzicht, Anerkennung der östlichen Separatistengebiete als unabhängige Staaten, Anerkennung der Halbinsel Krim als russisch. Voraussetzung für ein Einlenken…

-

Putin ist von gestern

Hat Wladimir Putin noch alle Latten am Zaun, dass er die russische Armee nach Westen befehligt und einen Angriffskrieg mit den Instrumenten des Kalten Krieges durchzieht? Vielleicht ist er einfach nur aus der Zeit gefallen: ein Geheimdienstagent der Sowjetunion, der nach seiner Rückkehr nach Russland als Taxifahrer arbeitet, um über die Runden zu kommen, später…

-

Warum Erdogan und Putin? It’s the economy, stupid!

Heute hat Recep Tayyip Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei mit 52 Prozent mehr als die Hälfte aller Stimmen geholt. Wladimir Putin gewann 2012 bei den Präsidentschaftswahlen in Russland mehr als 63 Prozent der Stimmen. Von der Wahlfälschungsfrage mal abgesehen: Warum bloss wählen die Bürger solche Menschen, sind das alles Wahnsinnige? Wer aufmerksam die…