Schlagwort: Coronavirus

-

Nein zu den Zero-Ideologien

War gestern Zero Covid, soll morgen Netto Null (Net Zero Carbon) sein. Doch die Null konsequent anzustreben, ist der falsche Weg, der am Ende in den Totalitarismus führt. Die Null ist nämlich kein ungefährer Wert, sondern ein absoluter. Die Null als Ergebnis entspricht nur sehr selten dem Leben: Erschafft sich die Welt in spontaner Ordnung…

-

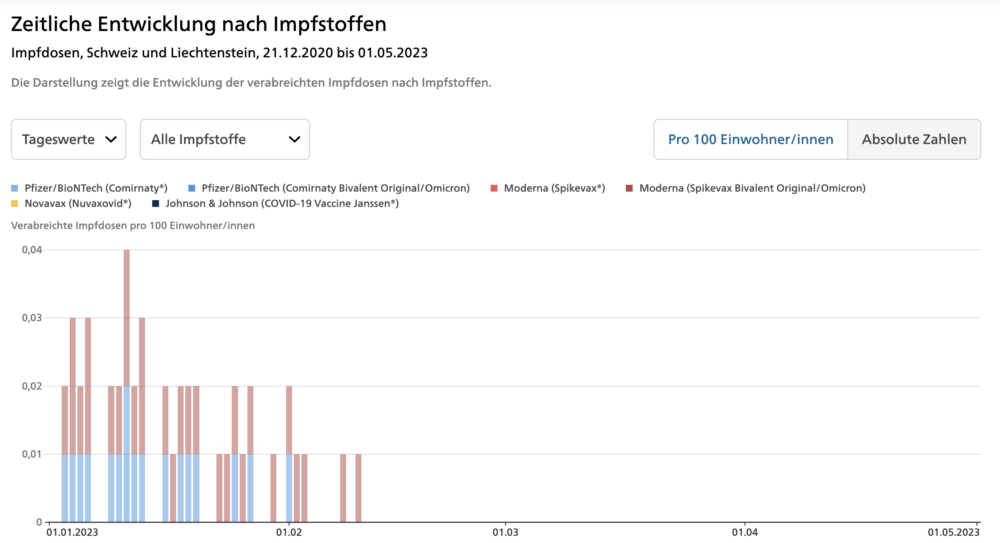

Der Bund ist der Lieblingskunde der Pharma

13 Millionen Dosen Corona-Impfstoff lagert der Bund heute. Dazu sind mehrere Millionen Dosen bestellt und unterwegs, denn die Beamten haben sich unter dem heftigen Druck panischer Experten und Leitmedien Lieferungen über viele Jahre hinweg zusichern lassen – in Knebelverträgen zu stark überhöhten Preisen. Allein für das Jahr 2023 hat der Bund je sieben Millionen Impfdosen…

-

Die Lockdown-Regeln waren nur für das Fussvolk

In den höchst lesenswerten Lockdown-Files (Übersicht) hat der britische «Telegraph» über 100 000 WhatsApp-Mitteilungen ausgewertet, die ihm von der Journalistin Isabel Oakeshott zugespielt wurden. Sie zeigen das Bild einer abgehobenen politischen Elite, die der Bevölkerung drakonische Verhaltensregeln auferlegt und sie selbst einfach ignoriert. Die grössten Bemühungen wurden nicht dafür aufgewendet, dem Volk zu dienen, wie…

-

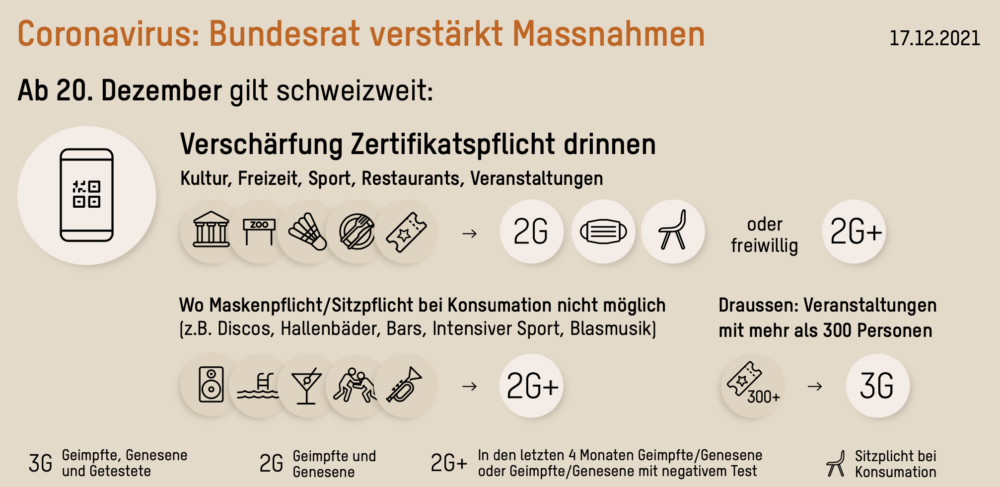

Der Zwang zur Coronaimpfung gehört aufgearbeitet

«Genug herumgeeiert!», schrieb «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer vor rund einem Jahr, in seinem Kommentar zur Covid-19-Gesetz-Abstimmung am 28. November 2021: «Die Solidarität der Geimpften mit den Ungeimpften ist am Ende. Die Mehrheit von 76,5 Prozent Geimpften (über 12 Jahren) hat es satt, sich für die Minderheit von 23,5 Prozent Ungeimpften einschränken zu müssen. Spätestens seit einem…

-

Mit Coronamassnahmen zum Personalmangel

Der Personalmangel in technisch anspruchsvollen Berufen, für die man nicht nur gut ausgebildet sein muss, sondern auch lange Erfahrung haben muss, ist altbekannt: Bauingenieure, Bauleiter, Heizungsplaner, Klimatechniker, technische Zeichner, Maschinenbauer und Informatiker werden schon so lange gesucht, dass man sich längst daran gewöhnt hat, dass sie fehlen. Spätestens seit dem Coronajahr 2020 ist auch der…

-

Unter linksurbanen Hypochondern

Als freiheitlich gesinnter Journalist ist man einsam geworden und sieht sich in einer Branche umgeben von Staatstreuen, Übervorsichtigen, Hyperkorrekten. Bin nun ich im richtigen Beruf oder sind sie es?