Kategorie: Gesellschaft

-

Zu Besuch bei Zeitgeister

Marko Kovic und Robin Schwarz haben mich in ihre allererste Ausgabe ihrer Serie «Zeitgeister» eingeladen und kritisch, aber fair befragt. Wir haben über Tucker Carlson, das Phänomen «Woke», den Klimawandel und Bitcoin gesprochen. Das Resultat hier:

-

Zu Besuch im House of Satoshi

Rino Borini vom House of Satoshi an der Zürcher Langstrasse – ein Besuch jederzeit wert – hat mich eingeladen in den hauseigenen Podcast. Herausgekommen sind 45 Minuten lockeres Gespräch über die Resilienz und über das Revolutionspotenzial von Bitcoin. Ronnie Grob, Chefredakteur «Schweizer Monat»

-

Reden ohne Filter gehört zur Freiheit dazu

Vergangene Woche hat «Die Zeit» Privatnachrichten veröffentlicht, die Mathias Döpfner, CEO und Mitinhaber des deutschen Axel-Springer-Verlags, in den letzten Jahren im Glauben verschickte, dass sie zur privaten Kommunikation gehören und niemals veröffentlicht werden. Döpfner, der inzwischen um Entschuldigung gebeten hat, dass er mit seinen Worten «viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe», dürfte sich gefühlt haben wie…

-

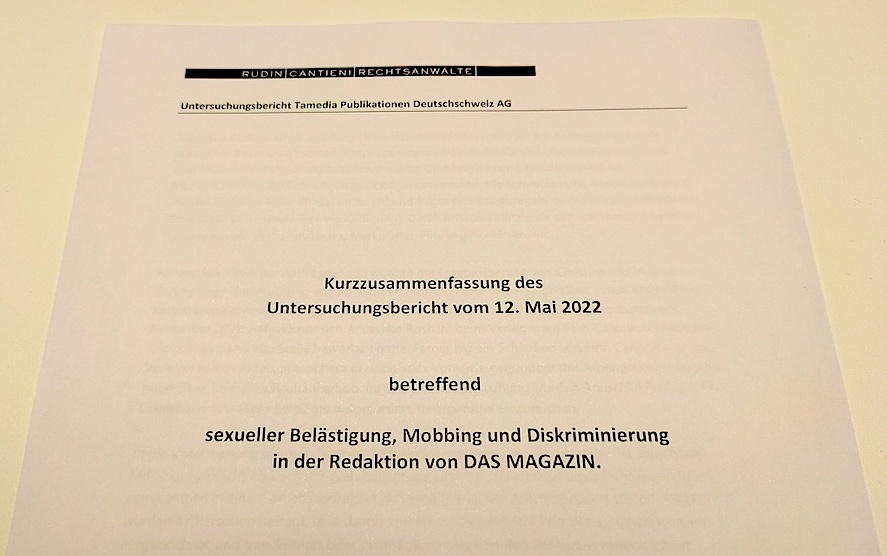

Belästigung bei den #MeToo-Experten

In der Schweiz gibt es vielleicht 10 000 bis 15 000 Menschen, die ihr Auskommen mit Journalismus bestreiten. Sie stellen gerade mal 0,25 Prozent der über 5,1 Millionen Erwerbstätigen. Doch Journalisten berichten überdurschnittlich oft über die eigene Branche. Weil sich narzisstische Journalisten gerne selbst bespiegeln, aber auch, weil über die Medien Macht und Einfluss ausgeübt…

-

Realität wird mit KI neu definiert

Bereits 2014 mahnte Unternehmer Elon Musk, mit Künstlicher Intelligenz (KI) nicht leichtfertig umzugehen: «Ich denke, wir sollten sehr vorsichtig mit künstlicher Intelligenz sein. Wenn ich raten müsste, was unsere grösste existenzielle Bedrohung ist, dann wahrscheinlich das.» Womöglich dachte Musk hier eher langfristig, und stellte die Gefahr einer Selbstauslöschung der Menschheit durch KI-Technologien ins Zentrum. Die…

-

Der staatsfinanzierte Klimaschreck

Der Kanton Waadt hat letztes Jahr 333 Millionen Franken an die Universität Lausanne bezahlt, andere öffentliche Körperschaften 184 – was zusammengenommen rund 77 Prozent der Gesamteinnahmen von 675 Millionen Franken ausmacht (hier der Jahresbericht als PDF). Der Steuerzahler kommt also für mindestens drei Viertel von allem, was die Uni Lausanne macht, auf. Ebenfalls übernehmen muss…

-

Die Fronten verhärten sich

Das offene Gespräch, der freie Austausch zwischen Lagern, die unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt haben, ist hochgradig gefährdet in diesen Tagen. Es ist in der privaten Kommunikation zu spüren: Ich wurde in den letzten Wochen auf dem Kommunikationsdienst Twitter sowohl von Tages-Anzeiger-Journalist Marc Brupbacher als auch von Comedian Mike Müller geblockt. Nicht weil ich unhöflich oder unsachlich war.…

-

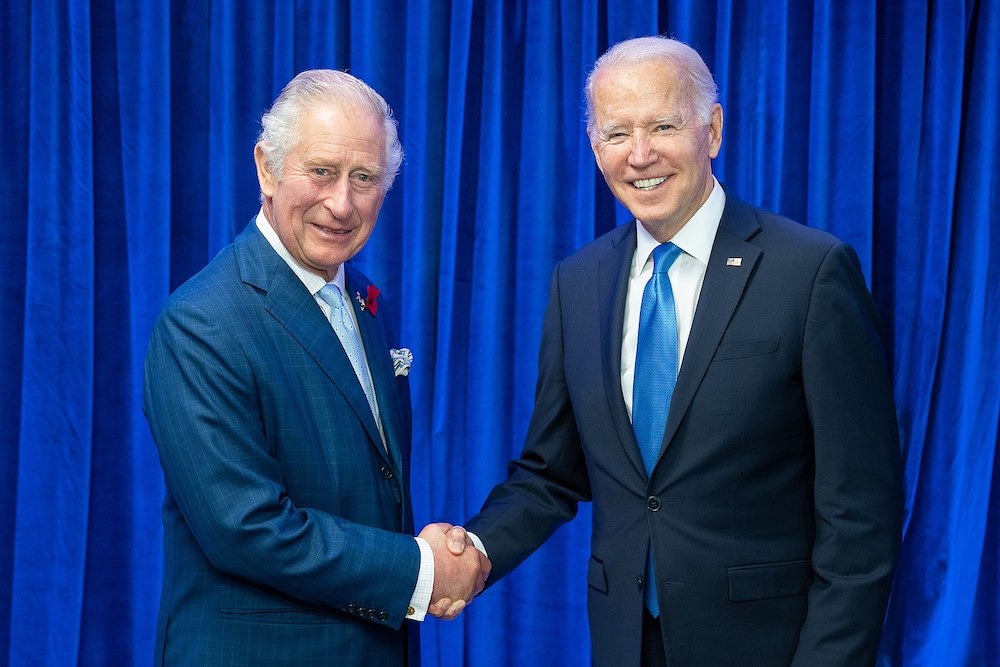

König Rentner

Nach dem Tod von Queen Elisabeth II. mit 96 Jahren wird Charles III. mit bald 74 Jahren zum König des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland. Als Brite hat er seit 2013 Anrecht auf eine Staatspension – die er beansprucht hat, bezieht und wohltätig weiter gibt. Auch als Schweizer würde er schon seit 9 Jahren…

-

Rückkehr der Haarpolizei

Ältere Semester erinnern sich sicher noch an diese gestrengen Frömmler, die sich Notizen gemacht haben, wer wie oft und wie pünktlich in der Kirche anzutreffen war. Wer wie oft und wie viel getrunken hat. Wer geflucht und wer nicht korrekt gegrüsst hat. Es waren Leute, denen das Lösen eigener Probleme nicht genug war, und die…

-

Mit Coronamassnahmen zum Personalmangel

Der Personalmangel in technisch anspruchsvollen Berufen, für die man nicht nur gut ausgebildet sein muss, sondern auch lange Erfahrung haben muss, ist altbekannt: Bauingenieure, Bauleiter, Heizungsplaner, Klimatechniker, technische Zeichner, Maschinenbauer und Informatiker werden schon so lange gesucht, dass man sich längst daran gewöhnt hat, dass sie fehlen. Spätestens seit dem Coronajahr 2020 ist auch der…

-

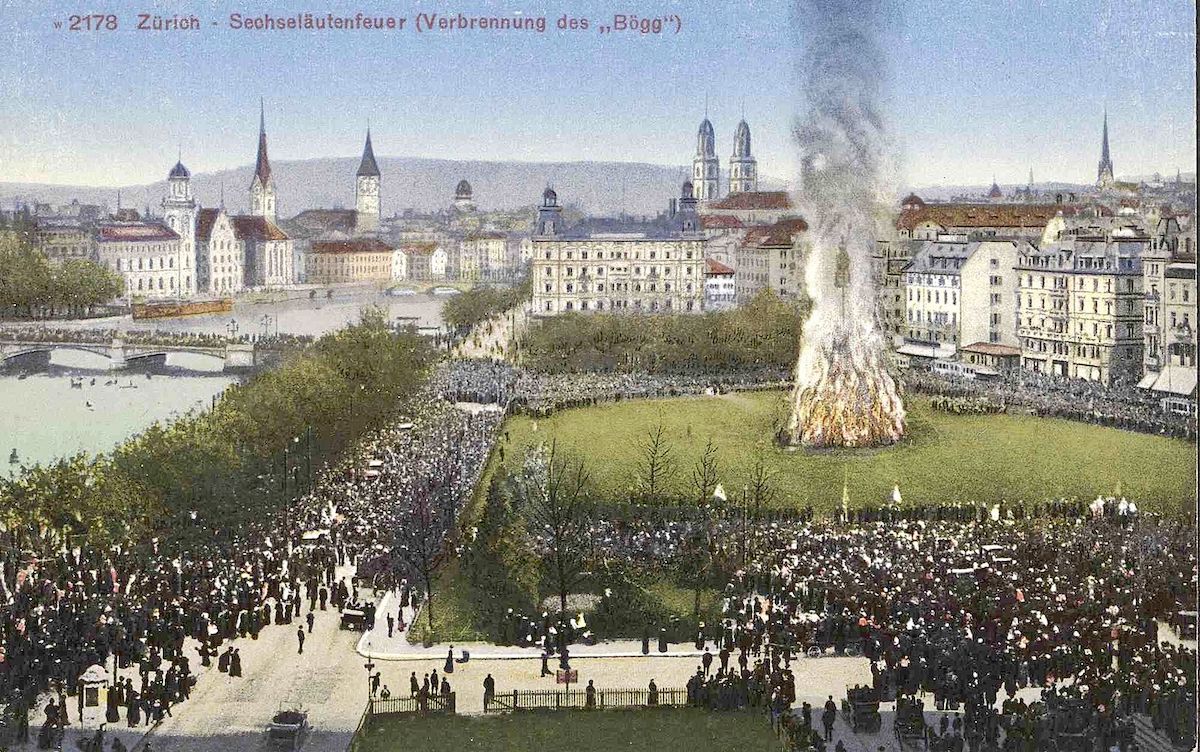

Zürich feiert die Elite

Seit 1902 wird in Zürich im Rahmen des Frühlingsfestes «Sechseläuten» ein Schneemann namens «Böögg» auf dem Platz vor der Oper und der NZZ verbrannt. Nur dreimal explodierte er nicht: 1923 war der Regen stärker, 2020 und 2021 das Coronavirus. Heute um 18 Uhr wird er wieder angezündet, und Reitertruppen werden unter der Flagge ihrer Zunft…

-

Bitcoin: Interview mit Jonas Schnelli

Jonas Schnelli ist als Maintainer der Kryptowährung Bitcoin einer von vier Menschen weltweit, die über die Editierrechte des Bitcoin-Kerncodes verfügen. Im Interview, das im Rahmen eines Dossiers über Krypto-Assets im «Schweizer Monat» geführt wurde, erzählt der 38-jährige Softwareentwickler, von wem er bezahlt wird, wie Banken mit Bitcoin umgehen sollen und was er von Altcoins hält.…

-

Schaumschlägereien

Ein «Komitee für rassistische Süssigkeiten» prangert die Firma Dubler in Waltenschwil an, Süssspeisen als «Mohrenköpfe» zu verkaufen: «Warum besteht die Firma Dubler darauf, das einzige Produkt, das sie herstellt mit einem rassistischen Namen zu versehen? (…) Zusammengefasst lässt sich festhalten: Es gibt KEINEN Grund, ein Stück Patisserie mit einem rassistischen Namen zu bezeichnen. Deshalb rufen…

-

SRF-«Club» zum #SchweizerAufschrei

Am Dienstagabend, 25. Oktober 2016, war ich zur Diskussion in den «Club» auf SRF1 zum Thema «Der ganz ‹normale› Sexismus» eingeladen, zusammen mit diesen Gästen: Güzin Kar, Filmemacherin Jovita Pinto, Kulturwissenschaftlerin Franziska Schutzbach, Genderforscherin, Initiantin #SchweizerAufschrei Markus Theunert, Fachmann für Männer- und Geschlechterfragen Natascha Wey, Co.-Präsidentin SP-Frauen Schweiz, VPOD-Zentralsekretärin Der Moderator war Thomy Scherrer. Wer…

-

Das Tempelhofer Feld: Der Luxus der Leere inmitten von Berlin

Das arme Berlin hat es, das reiche Zürich nicht: Ein Brachfeld inmitten der Stadt, in dem sich die Bürger erholen können. Ein Zufall ist das nicht. Die Berliner haben es dem Staat auf direktdemokratischem Weg abgetrotzt, der dafür ganz andere Pläne hatte. «Das Brachland als Kulturraum funktioniert. Ohne staatliche Subventionen, sondern indem den Menschen ein…