Schlagwort: Schweiz

-

Zu Besuch beim Sandwirt

Auf Einladung von Julian Marius Plutz habe ich am Stammtisch beim Sandwirt über Migrationspolitik in Deutschland und in der Schweiz geredet.

-

Bestenfalls geht die AfD den Weg der SVP

«Die Inserate erinnern an Kampagnen zur Zeit des Faschismus», empörte sich CVP-Generalsekretär Raymond Loretan 1995 über eine Kampagne der SVP. Und FDP-Präsident Franz Steinegger sagte 1999 über Christoph Blocher: «Ich stelle fest, dass er zunehmend Methoden anwendet, die eindeutig gefährlich sind. Sie erinnern an Methoden, die der Politikwissenschafter Karl Bracher dem Faschismus und Totalitarismus zugeordnet…

-

Energie ist nicht knapp

«Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.» Das ist die Hauptbotschaft einer landesweiten Kampagne des Schweizer Bundesrats, die bis April 2023 laufen soll. Die Regierung stellt sich vor, dass die Schweizer Bürger die Räume weniger warm heizen, weniger warmes Wasser verbrauchen, elektrische Geräte und Lampen abschalten, und auch beim Kochen und Backen Energie einsparen sollen.…

-

Unter linksurbanen Hypochondern

Als freiheitlich gesinnter Journalist ist man einsam geworden und sieht sich in einer Branche umgeben von Staatstreuen, Übervorsichtigen, Hyperkorrekten. Bin nun ich im richtigen Beruf oder sind sie es?

-

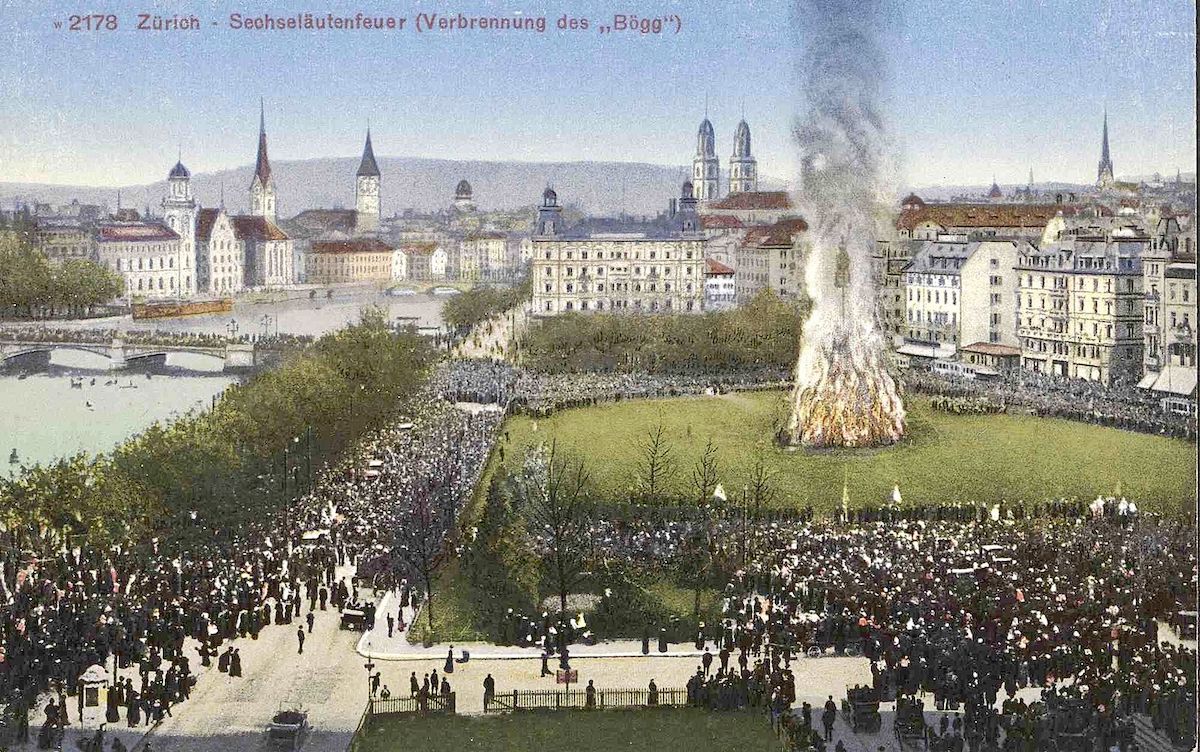

Zürich feiert die Elite

Seit 1902 wird in Zürich im Rahmen des Frühlingsfestes «Sechseläuten» ein Schneemann namens «Böögg» auf dem Platz vor der Oper und der NZZ verbrannt. Nur dreimal explodierte er nicht: 1923 war der Regen stärker, 2020 und 2021 das Coronavirus. Heute um 18 Uhr wird er wieder angezündet, und Reitertruppen werden unter der Flagge ihrer Zunft…

-

Bitcoin: Interview mit Jonas Schnelli

Jonas Schnelli ist als Maintainer der Kryptowährung Bitcoin einer von vier Menschen weltweit, die über die Editierrechte des Bitcoin-Kerncodes verfügen. Im Interview, das im Rahmen eines Dossiers über Krypto-Assets im «Schweizer Monat» geführt wurde, erzählt der 38-jährige Softwareentwickler, von wem er bezahlt wird, wie Banken mit Bitcoin umgehen sollen und was er von Altcoins hält.…

-

Schaumschlägereien

Ein «Komitee für rassistische Süssigkeiten» prangert die Firma Dubler in Waltenschwil an, Süssspeisen als «Mohrenköpfe» zu verkaufen: «Warum besteht die Firma Dubler darauf, das einzige Produkt, das sie herstellt mit einem rassistischen Namen zu versehen? (…) Zusammengefasst lässt sich festhalten: Es gibt KEINEN Grund, ein Stück Patisserie mit einem rassistischen Namen zu bezeichnen. Deshalb rufen…

-

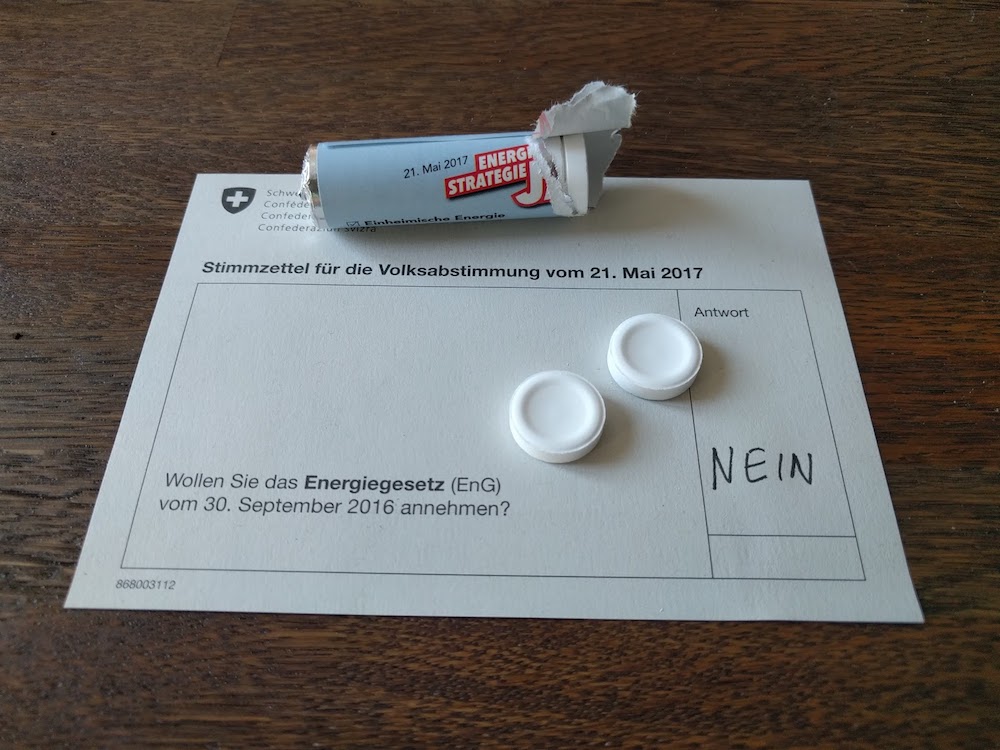

Die falsche Kommunikationsstrategie der Energiegesetz-Gegner

Es war ein Fehler, den GOAL-Werber Alexander Segert für die Kampagne gegen das Energiegesetz zu beauftragen. Unentschiedene Stimmbürger wurden durch die lebensfremden Übertreibungen ins Befürworter-Lager getrieben. Ich habe das Energiegesetz abgelehnt – leider war ich in der Minderheit, das Gesetz wurde mit 58,2 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Das gilt es zu akzeptieren. Nun werden wir also…

-

Energiegesetz: Mit finanziellen Zückerchen zu einem «Ja»

Kürzlich war ich bei einer Podiumsdiskussion einer Arbeitsgruppe der Grünliberalen der Stadt Zürich im Zentrum Karl der Grosse. Das Komitee Energiestrategie JA – übrigens beheimatet bei der CVP Schweiz – verteilte dabei Rollen mit Traubenzucker. Dieses Bild könnte kaum passender sein. Denn das neue Energiegesetz (Abstimmungstext) hält (finanzielle) Zückerchen bereit für alle, die gegen die…

-

SRF-«Club» zum #SchweizerAufschrei

Am Dienstagabend, 25. Oktober 2016, war ich zur Diskussion in den «Club» auf SRF1 zum Thema «Der ganz ‹normale› Sexismus» eingeladen, zusammen mit diesen Gästen: Güzin Kar, Filmemacherin Jovita Pinto, Kulturwissenschaftlerin Franziska Schutzbach, Genderforscherin, Initiantin #SchweizerAufschrei Markus Theunert, Fachmann für Männer- und Geschlechterfragen Natascha Wey, Co.-Präsidentin SP-Frauen Schweiz, VPOD-Zentralsekretärin Der Moderator war Thomy Scherrer. Wer…

-

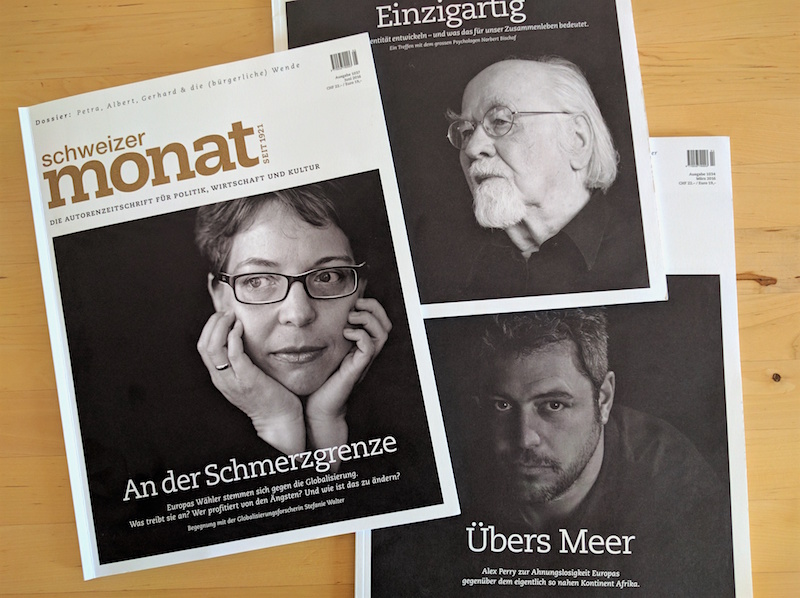

Weshalb ich beim Schweizer Monat anfange

Ab August 2016 werde ich drei Tage die Woche beim «Schweizer Monat», der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, tätig sein. Weshalb gebe ich dafür meine Freiberuflichkeit teilweise auf?

-

Die EMEK als staatsnahe Hüterin des Status quo

Die 2013 vom Bundesrat einberufene Eidgenössische Medienkommission EMEK hat bisher zwei Berichte veröffentlicht, einen zur Medienförderung und einen zum Service public. Im Auftrag der Stiftung für MeinungsFreiheit und MedienVielfalt habe ich mir erlaubt, auf diese mit einem kritischen Bericht zu antworten (hier zum Download). Diese Broschüre, herausgegeben von der Stiftung für MeinungsFreiheit und MedienVielfalt, wurde…

-

Weshalb die anlasslose Massenüberwachung durch den Staat ein Problem ist

Welche Gefahren für den Bürger bestehen durch die staatliche, anlasslose Massenüberwachung, wie sie Whistleblower Edward Snowden bei den Geheimdiensten NSA (USA) und GCHQ (Grossbritannien) aufgedeckt hat, ist vielen immer noch nicht klar. Ich habe mich darum bemüht, für ein kluges, aber dem Thema Überwachung gegenüber nur ansatzweise interessiertes Publikum zusammenzufassen, um was es geht: «Die…

-

Nachbern.ch erfolgreich abgeschlossen

Das Projekt Nachbern.ch, das den Wahlkampf um die National- und Ständeratswahlen 2015 in der Schweiz beobachtete, ist erfolgreich abgeschlossen. Der journalistische Annäherungsversuch dauerte 42 Tage lang, vom 7. September bis zu den Wahlen am 18. Oktober. Ermöglicht wurde das über ein Crowdfunding: 101 Personen sammelten in 30 Tagen 10’430 Franken. Gemacht habe ich unter anderem…

-

Crowdfunding für Nachbern.ch auf Wemakeit.ch

Noch bis zum 28. August 2015 ist es möglich, ein Projekt zu finanzieren, das mich für sechs Wochen nach Bern bringt. Es ermöglicht mir, als Journalist und Blogger den Wahlkampf um die Schweizer Parlamentswahlen im Herbst zu beobachten. Update: Es hat geklappt! Mehr auf Nachbern.ch. Deine Unterstützung auf Wemakeit.ch.