Kategorie: Grob gesagt

-

Moralweltmeister

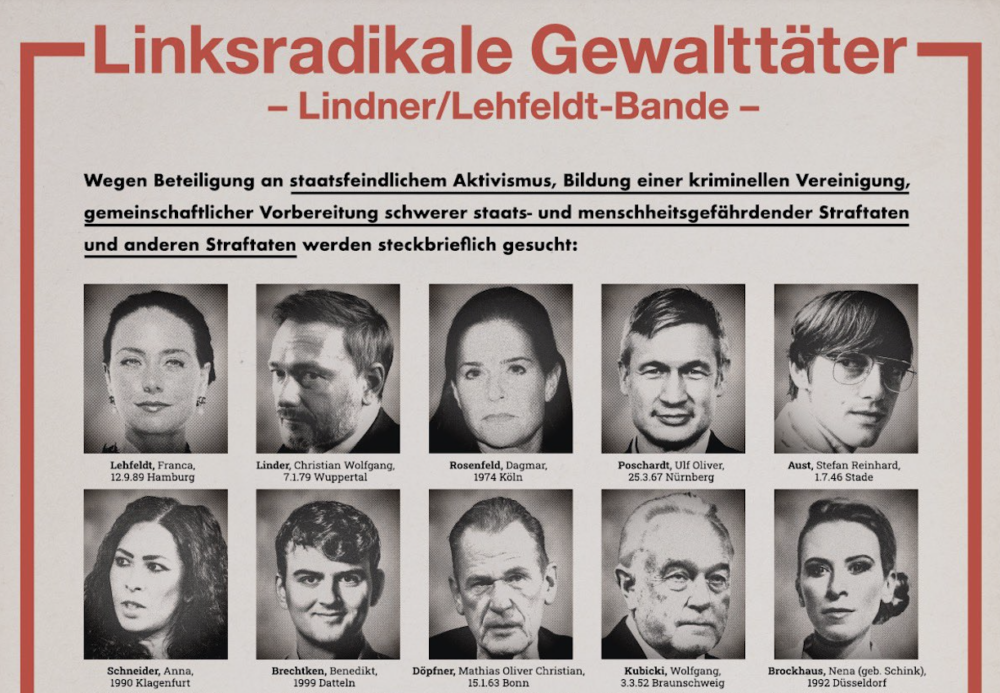

Mit diesem, neu bearbeiteten Plakat (volle Grösse) stellte ZDF-Komiker Jan Böhmermann vergangenen Freitag liberale Verleger, Politiker, Journalisten und Komiker unter den Titel «Linksradikale Gewalttäter». Das Original ist ein Fahndungsplakat aus den frühen 1970er-Jahren, das 19 mutmassliche Mitglieder der terroristischen Vereinigung Rote Armee Fraktion (RAF) zeigt. Die Mitglieder der linksextremistischen Organisation ermordeten 33 Personen, darunter die…

-

Bitcoin ist etwas für Sparer

Mit FTX ist einmal mehr ein schillerndes Unternehmen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Gegen aussen hat die Kryptobörse den Eindruck gemacht, eine höchst erfolgreiche Goldgrube zu sein, standen doch angesehene und erfahrene Investoren Schlange, um mit dabei zu sein. Auch die Medien liebten den als Wohltäter auftretenden 30jährigen CEO Sam Bankman-Fried, und die Demokratische Partei nahm von…

-

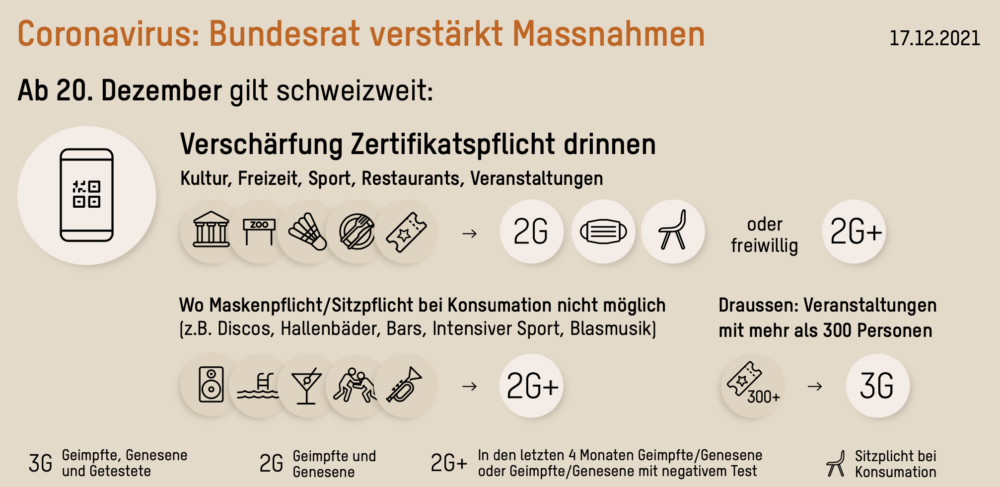

Der Zwang zur Coronaimpfung gehört aufgearbeitet

«Genug herumgeeiert!», schrieb «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer vor rund einem Jahr, in seinem Kommentar zur Covid-19-Gesetz-Abstimmung am 28. November 2021: «Die Solidarität der Geimpften mit den Ungeimpften ist am Ende. Die Mehrheit von 76,5 Prozent Geimpften (über 12 Jahren) hat es satt, sich für die Minderheit von 23,5 Prozent Ungeimpften einschränken zu müssen. Spätestens seit einem…

-

Unternehmer Musk investiert in Meinungsfreiheit

Die Medien sind in diesen Tagen erneut gut gefüllt mit Analysen, weshalb Elon Musk, der derzeit reichste Mann und einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt, so ungefähr alles falsch macht beim Kauf des Kommunikationsdiensts Twitter. Noch vor wenigen Monaten waren sie fest davon überzeugt, dass ihm die Übernahme nicht gelingen wird: «Elon Musk lässt Twitter-Deal…

-

Im Endspiel der verschleppten Finanzkrise

Platzt nun die Schuldenblase? 14 Jahre nachdem die Finanzkrise von 2008 nicht gelöst, sondern verschleppt wurde, steht das Finanzsystem erneut vor grossen Herausforderungen. Im Fokus ist der Markt für Staatsanleihen. Niemand Geringeres als US-Finanzministerin Janet Yellen (Foto von 2010, mit Ben Bernanke) machte sich vor eineinhalb Wochen öffentlich Sorgen über einen möglichen Zusammenbruch des Handels…

-

Der staatsfinanzierte Klimaschreck

Der Kanton Waadt hat letztes Jahr 333 Millionen Franken an die Universität Lausanne bezahlt, andere öffentliche Körperschaften 184 – was zusammengenommen rund 77 Prozent der Gesamteinnahmen von 675 Millionen Franken ausmacht (hier der Jahresbericht als PDF). Der Steuerzahler kommt also für mindestens drei Viertel von allem, was die Uni Lausanne macht, auf. Ebenfalls übernehmen muss…

-

Die Fronten verhärten sich

Das offene Gespräch, der freie Austausch zwischen Lagern, die unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt haben, ist hochgradig gefährdet in diesen Tagen. Es ist in der privaten Kommunikation zu spüren: Ich wurde in den letzten Wochen auf dem Kommunikationsdienst Twitter sowohl von Tages-Anzeiger-Journalist Marc Brupbacher als auch von Comedian Mike Müller geblockt. Nicht weil ich unhöflich oder unsachlich war.…

-

Bitcoin Suisse schlägt Credit Suisse

Die vom Säulenheiligen der Schweizer Wirtschaftsliberalen, Alfred Escher, einst unter dem Namen Schweizerische Kreditanstalt (SKA) gegründete Bank Credit Suisse Group (CS) scheint sich in einem raschen Niedergang zu befinden. Milliarden von Kundengeldern werden abgezogen, die Quartalsergebnisse sind verheerend. 2022 halbierte sich der Preis für eine Aktie von 8 auf 4 Franken. Noch 2007 bezahlte man…

-

Nato und EU brauchen keine Rosinenpicker

In Kiew versprach letzte Woche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Ukraine ziemlich beiläufig einen nahtlosen Zugang zum Europäischen Binnenmarkt. Sie sagte: «Derzeit werden 98 Prozent der Zölle auf Waren nicht mehr erhoben. Gut so.» Was die Schweiz 1972 mit dem Freihandelsabkommen besiegelte, geht hier offenbar unbürokratischer. Nun denn, warum auch nicht. Dass die Europäische…

-

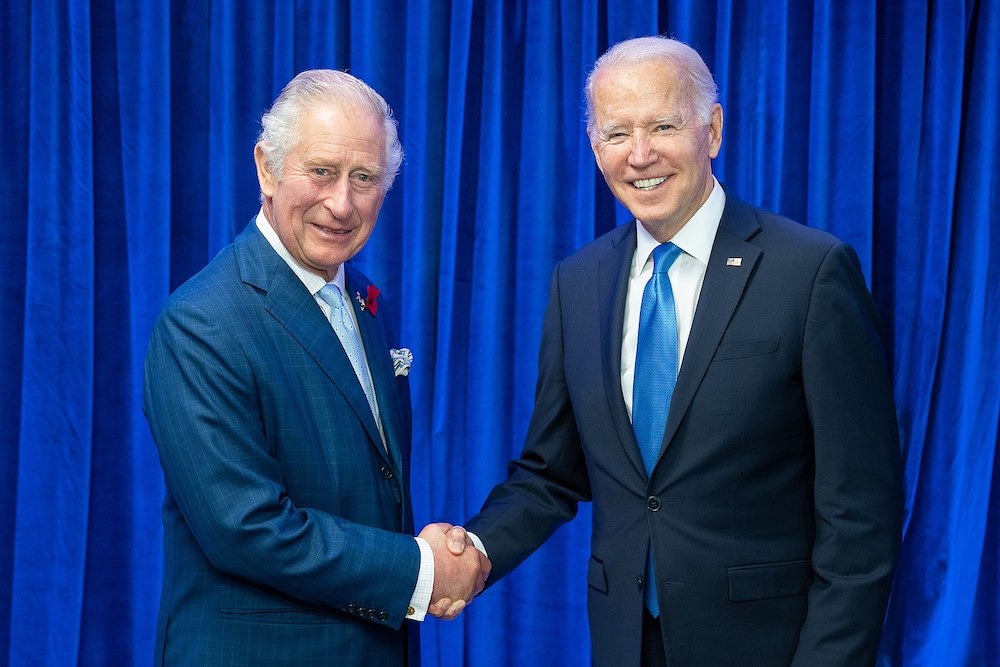

König Rentner

Nach dem Tod von Queen Elisabeth II. mit 96 Jahren wird Charles III. mit bald 74 Jahren zum König des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland. Als Brite hat er seit 2013 Anrecht auf eine Staatspension – die er beansprucht hat, bezieht und wohltätig weiter gibt. Auch als Schweizer würde er schon seit 9 Jahren…

-

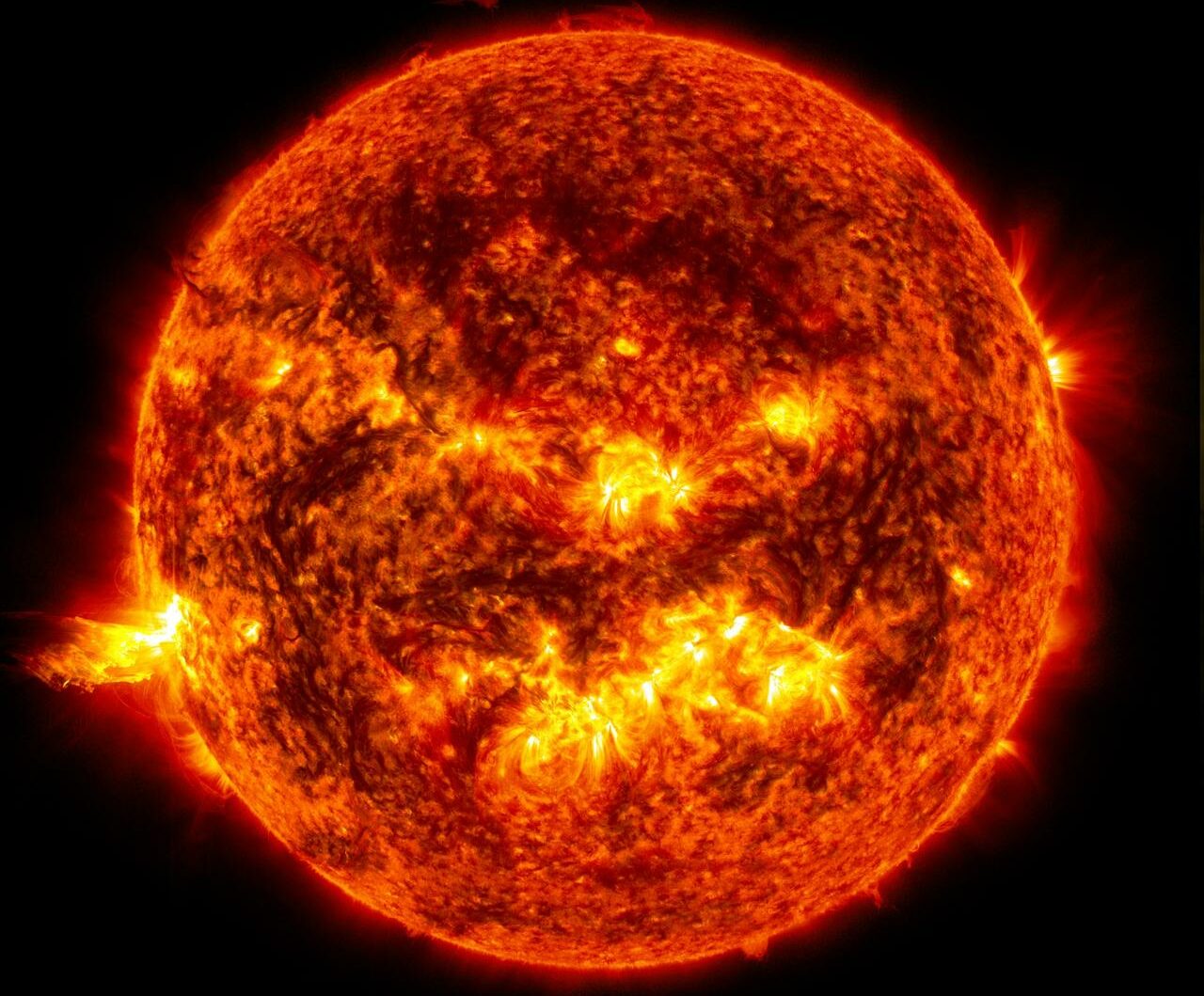

Energie ist nicht knapp

«Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.» Das ist die Hauptbotschaft einer landesweiten Kampagne des Schweizer Bundesrats, die bis April 2023 laufen soll. Die Regierung stellt sich vor, dass die Schweizer Bürger die Räume weniger warm heizen, weniger warmes Wasser verbrauchen, elektrische Geräte und Lampen abschalten, und auch beim Kochen und Backen Energie einsparen sollen.…

-

Rückkehr der Haarpolizei

Ältere Semester erinnern sich sicher noch an diese gestrengen Frömmler, die sich Notizen gemacht haben, wer wie oft und wie pünktlich in der Kirche anzutreffen war. Wer wie oft und wie viel getrunken hat. Wer geflucht und wer nicht korrekt gegrüsst hat. Es waren Leute, denen das Lösen eigener Probleme nicht genug war, und die…

-

Netzwerkstaat folgt Nationalstaat

Einer der quirligsten neuen Intellektuellen ist der Unternehmer Balaji Srinivasan. Mit «The Network State: How To Start a New Country» hat der New Yorker mit indischen Wurzeln nun sein erstes Buch veröffentlicht. Kernthese: Nationalstaaten sind von gestern und werden auf lange Frist auseinanderbrechen und an Macht verlieren. An ihre Stelle treten Netzwerkstaaten, die sich im…

-

Die Inflation bleibt

Der «Schweizer Monat» gehört zu jenen Medien, die früh, eindringlich und wiederholt vor einer gefährlich hohen Inflation gewarnt haben, die durch eine übermässige Geldmengenausweitung der Zentralbanken erzeugt wird. Jörg Guido Hülsmann sah bereits 2010 eine «Spirale aus Geldmengen- und Preisinflation» voraus. Und Marc Faber sagte 2011: «Die Flutung der Wirtschaft mit Geld ist in der…

-

Mit Coronamassnahmen zum Personalmangel

Der Personalmangel in technisch anspruchsvollen Berufen, für die man nicht nur gut ausgebildet sein muss, sondern auch lange Erfahrung haben muss, ist altbekannt: Bauingenieure, Bauleiter, Heizungsplaner, Klimatechniker, technische Zeichner, Maschinenbauer und Informatiker werden schon so lange gesucht, dass man sich längst daran gewöhnt hat, dass sie fehlen. Spätestens seit dem Coronajahr 2020 ist auch der…