Kategorie: Politik

-

Die Politik muss sich aus dem Sport raushalten

Mit einem grossartigen, aufregenden Finale ist gestern die Fussball-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. Beide Mannschaften schossen drei Tore – und am Ende hatte Argentinien etwas mehr Glück im Elfmeterschiessen. Doch nach dem Spiel drängte sich die Politik wieder in den Vordergrund. Der französische Präsident Emanuel Macron drängte aufs Spielfeld und machte sich an den französischen Spielmacher Kylian…

-

Bitcoin ist etwas für Sparer

Mit FTX ist einmal mehr ein schillerndes Unternehmen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Gegen aussen hat die Kryptobörse den Eindruck gemacht, eine höchst erfolgreiche Goldgrube zu sein, standen doch angesehene und erfahrene Investoren Schlange, um mit dabei zu sein. Auch die Medien liebten den als Wohltäter auftretenden 30jährigen CEO Sam Bankman-Fried, und die Demokratische Partei nahm von…

-

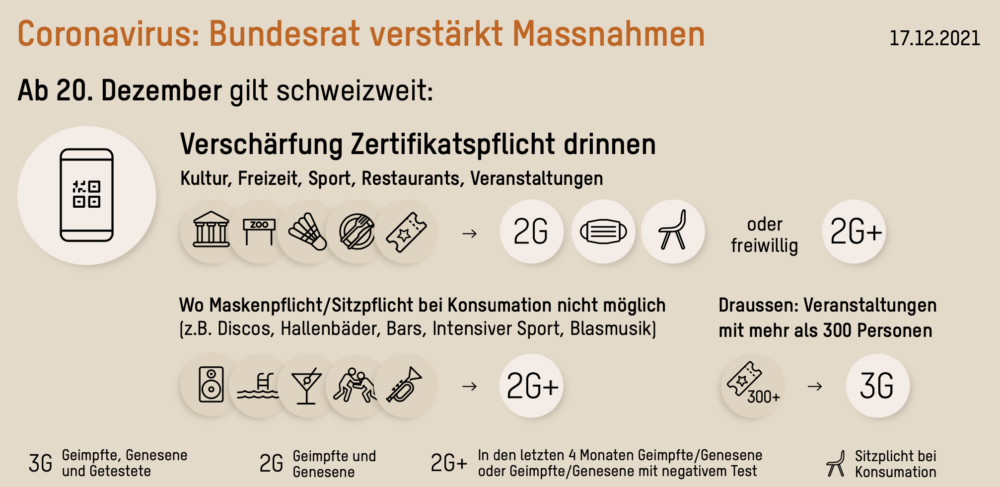

Der Zwang zur Coronaimpfung gehört aufgearbeitet

«Genug herumgeeiert!», schrieb «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer vor rund einem Jahr, in seinem Kommentar zur Covid-19-Gesetz-Abstimmung am 28. November 2021: «Die Solidarität der Geimpften mit den Ungeimpften ist am Ende. Die Mehrheit von 76,5 Prozent Geimpften (über 12 Jahren) hat es satt, sich für die Minderheit von 23,5 Prozent Ungeimpften einschränken zu müssen. Spätestens seit einem…

-

Der staatsfinanzierte Klimaschreck

Der Kanton Waadt hat letztes Jahr 333 Millionen Franken an die Universität Lausanne bezahlt, andere öffentliche Körperschaften 184 – was zusammengenommen rund 77 Prozent der Gesamteinnahmen von 675 Millionen Franken ausmacht (hier der Jahresbericht als PDF). Der Steuerzahler kommt also für mindestens drei Viertel von allem, was die Uni Lausanne macht, auf. Ebenfalls übernehmen muss…

-

Nato und EU brauchen keine Rosinenpicker

In Kiew versprach letzte Woche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Ukraine ziemlich beiläufig einen nahtlosen Zugang zum Europäischen Binnenmarkt. Sie sagte: «Derzeit werden 98 Prozent der Zölle auf Waren nicht mehr erhoben. Gut so.» Was die Schweiz 1972 mit dem Freihandelsabkommen besiegelte, geht hier offenbar unbürokratischer. Nun denn, warum auch nicht. Dass die Europäische…

-

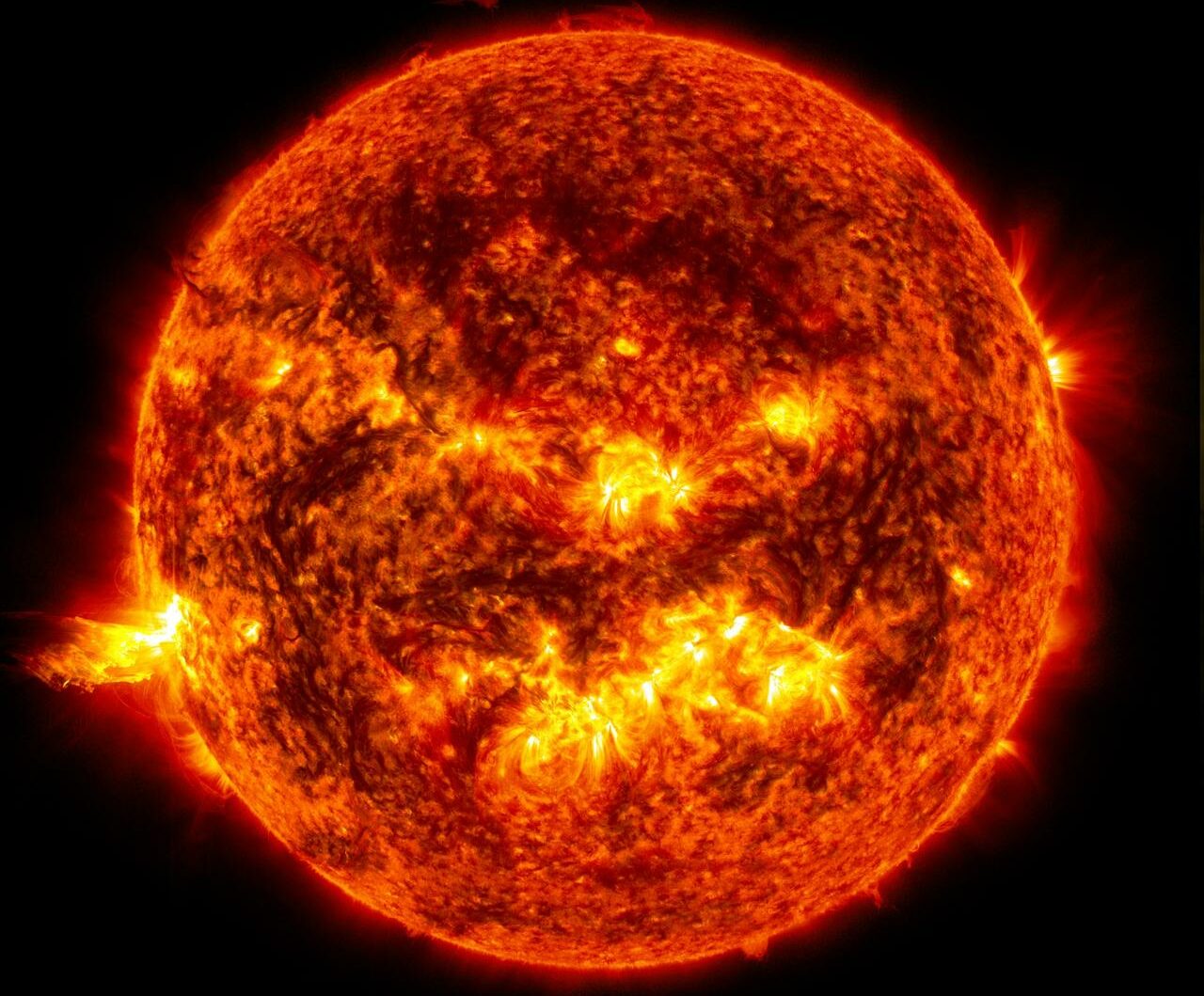

Energie ist nicht knapp

«Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.» Das ist die Hauptbotschaft einer landesweiten Kampagne des Schweizer Bundesrats, die bis April 2023 laufen soll. Die Regierung stellt sich vor, dass die Schweizer Bürger die Räume weniger warm heizen, weniger warmes Wasser verbrauchen, elektrische Geräte und Lampen abschalten, und auch beim Kochen und Backen Energie einsparen sollen.…

-

Netzwerkstaat folgt Nationalstaat

Einer der quirligsten neuen Intellektuellen ist der Unternehmer Balaji Srinivasan. Mit «The Network State: How To Start a New Country» hat der New Yorker mit indischen Wurzeln nun sein erstes Buch veröffentlicht. Kernthese: Nationalstaaten sind von gestern und werden auf lange Frist auseinanderbrechen und an Macht verlieren. An ihre Stelle treten Netzwerkstaaten, die sich im…

-

Mit Coronamassnahmen zum Personalmangel

Der Personalmangel in technisch anspruchsvollen Berufen, für die man nicht nur gut ausgebildet sein muss, sondern auch lange Erfahrung haben muss, ist altbekannt: Bauingenieure, Bauleiter, Heizungsplaner, Klimatechniker, technische Zeichner, Maschinenbauer und Informatiker werden schon so lange gesucht, dass man sich längst daran gewöhnt hat, dass sie fehlen. Spätestens seit dem Coronajahr 2020 ist auch der…

-

Putin hat keinen Vogel

Wahnsinnig, verrückt, durchgeknallt, irr, krank. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird von vielen die geistige Gesundheit glattweg abgesprochen, und damit die Fähigkeit, rationale Entscheide zu treffen. Merken die Ferndiagnostiker, dass sie ihn damit in Schutz nehmen? Wer derart bösartig handle, postulieren sie, könne das ja wohl nicht mit gesundem Geiste und in voller Absicht tun.…

-

Irgendwann wechselt die Richtung

Wer ganz oben angekommen ist auf der Achterbahn, erreicht einen Punkt, an dem alles schön ist und still: Erhaben thront er über dem Freizeitpark, die Aussicht ist fantastisch. Irgendwann fangen die Menschen in den Wagen vor ihm an zu schreien. Aber daran denkt er noch nicht. Auch das westliche Wirtschafts- und Finanzsystem scheint gerade einige…

-

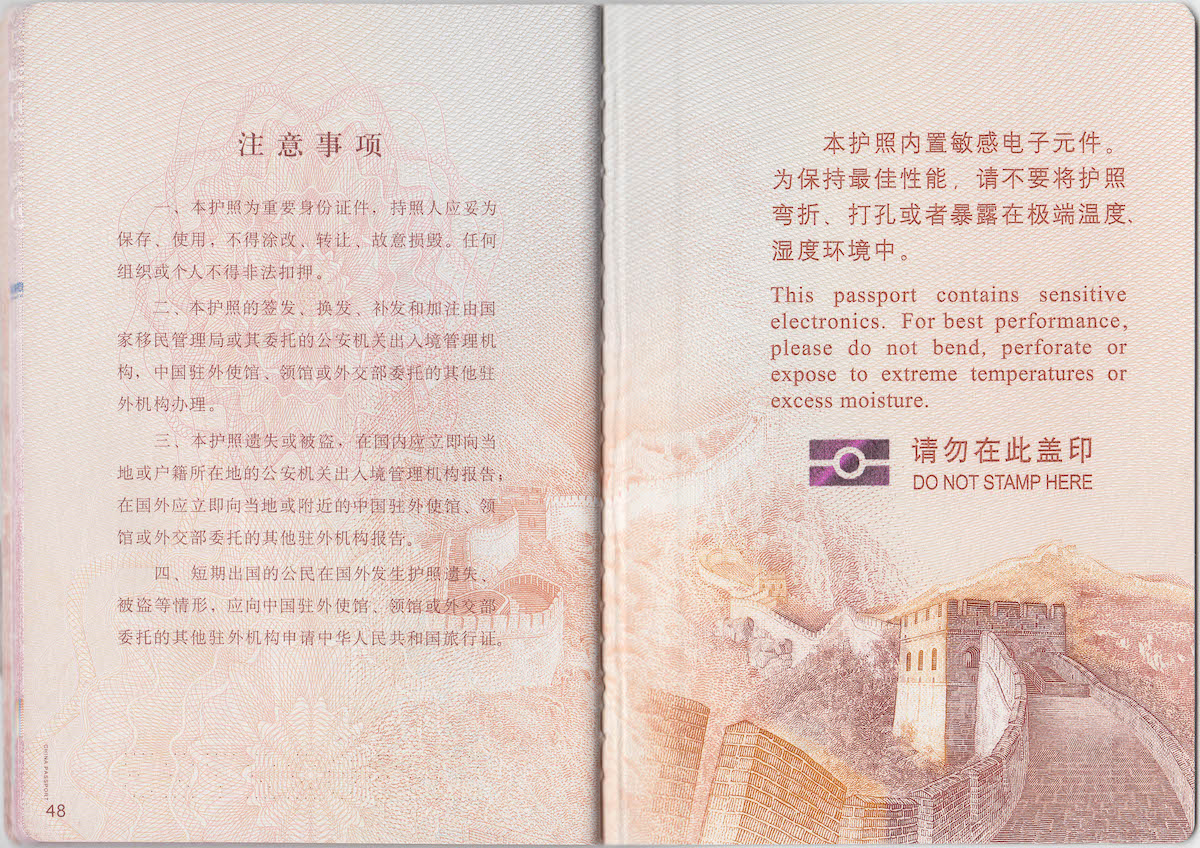

Die Chinesen werden eingesperrt

Vielleicht haben Sie es nicht mitgekriegt, weil bisher nur wenige Journalisten darüber berichten: Aber es sieht ganz so aus, als würden 1,4 Milliarden Menschen ihr Land nicht mehr verlassen können: die Chinesen. Die neue Regelung wurde von der chinesischen Einwanderungsbehörde bereits am 12. Mai über die Social-Media-Plattform WeChat kommuniziert: Die Ausstellung von Reisedokumenten und die…

-

Migration verhindern und belohnen

Die Schweizer Stimmbürger haben gestern Sonntag zugestimmt, sich an den höheren Kosten der europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex zu beteiligen. Dass die Aussengrenze der EU geschützt und dafür Geld gesprochen wird, war einigermassen unbestritten: Mit 71,5 Prozent war es jene der drei nationalen Vorlagen mit der grössten Zustimmung. Ergriffen wurde das Referendum von sozialistisch und…

-

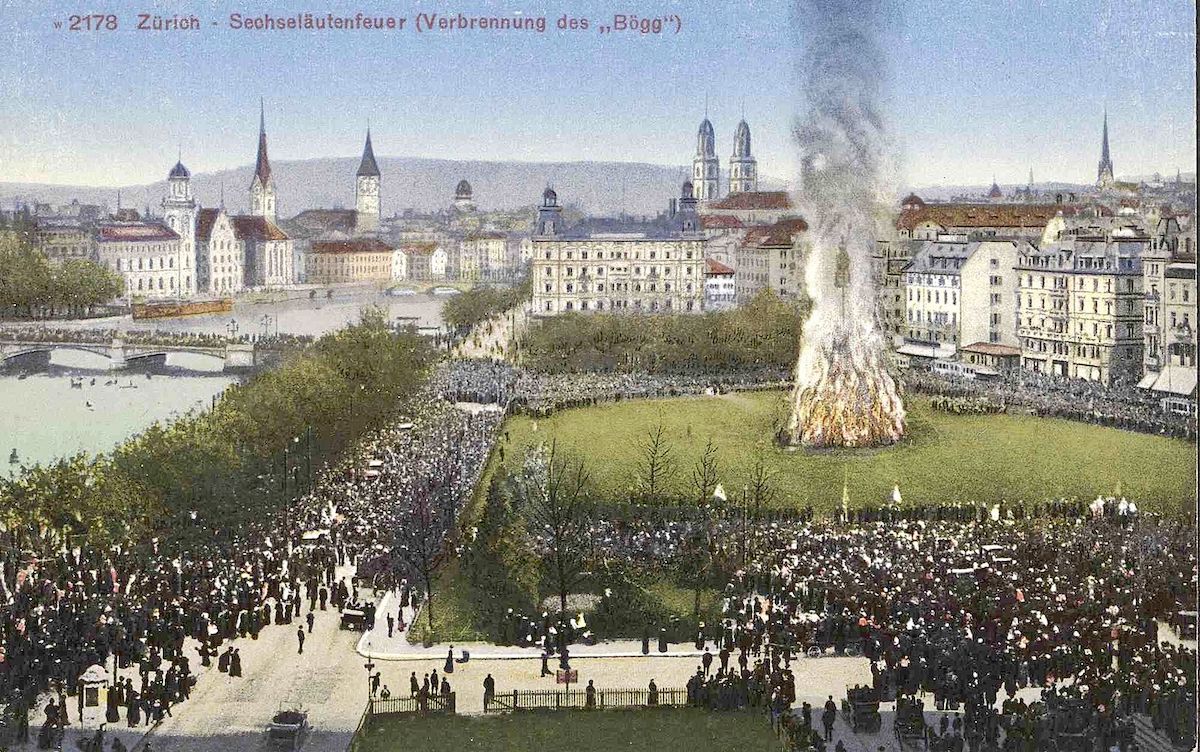

Zürich feiert die Elite

Seit 1902 wird in Zürich im Rahmen des Frühlingsfestes «Sechseläuten» ein Schneemann namens «Böögg» auf dem Platz vor der Oper und der NZZ verbrannt. Nur dreimal explodierte er nicht: 1923 war der Regen stärker, 2020 und 2021 das Coronavirus. Heute um 18 Uhr wird er wieder angezündet, und Reitertruppen werden unter der Flagge ihrer Zunft…

-

Jeder Zweite ein Faschist

«Es ist wieder Zeit, sein Lager zu wählen: Freiheit oder Faschismus.» Dieser Satz stammt nicht aus dem Lager der Coronamassnahmengegner, sondern von Constantin Seibt, Autor von Republik.ch. Dem gemäss soll es im Kampf der Systeme nur noch zwei Lager geben. Und nichts dazwischen. Natürlich ordne ich mich ohne zu zögern dem Lager «Freiheit» zu. Wie…