Kategorie: Politik

-

Zu Besuch beim Sandwirt

Auf Einladung von Julian Marius Plutz habe ich am Stammtisch beim Sandwirt über Migrationspolitik in Deutschland und in der Schweiz geredet.

-

Zu Besuch im Berglinde-Podcast

Mit Phil Lojacono bei der ersten Ausgabe des Berglinde-Podcasts. Wir redeten etwa über die Parallelen zwischen der Sicht von Schweizer Zeitungsverlegern 2007 auf das Internet («Google hat Angst vor uns») und der Sicht von Schweizer Bankern heute auf Bitcoin. Das ganze Videogespräch gibt’s hier:

-

Zu Besuch bei Rabbit Hole Stories

Joël and Ian befragen bei den Rabbit Hole Stories verschiedene Leute, was sie dazu bewogen hat, sich für Bitcoin zu begeistern – wieso sie (wie Alice im Wunderland) ins Hasenloch gefallen sind. Wir haben beim Gespräch (auf Englisch) natürlich über Bitcoin gesprochen, aber auch über die Schweizerische Nationalbank und den Schweizer Monat. Unser Gespräch hier:

-

Zu Besuch bei Zeitgeister

Marko Kovic und Robin Schwarz haben mich in ihre allererste Ausgabe ihrer Serie «Zeitgeister» eingeladen und kritisch, aber fair befragt. Wir haben über Tucker Carlson, das Phänomen «Woke», den Klimawandel und Bitcoin gesprochen. Das Resultat hier:

-

Zu Besuch im House of Satoshi

Rino Borini vom House of Satoshi an der Zürcher Langstrasse – ein Besuch jederzeit wert – hat mich eingeladen in den hauseigenen Podcast. Herausgekommen sind 45 Minuten lockeres Gespräch über die Resilienz und über das Revolutionspotenzial von Bitcoin. Ronnie Grob, Chefredakteur «Schweizer Monat»

-

Die Nachkriegsgeneration trägt die Verantwortung

Der letzte grosse Einschnitt in den Gang der Welt war der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945. Jene, die das Glück hatten, davon nicht oder kaum behelligt zu werden, weil sie im Krieg oder kurz danach geboren sind, halten heute die Zügel der Macht in der Hand. Es sind Leute im Pensionsalter wie: Joe Biden…

-

Die FDP scheut den Konflikt

Die Voraussetzungen für eine liberale Partei bei den Schweizer Parlamentswahlen am kommenden Sonntag sind nicht schlecht: Die grüne Welle ist abgeebbt, die Wähler bereit für realistischere, wirklich nachhaltige politische Angebote. Doch die FDP wird gemäss den Umfragen nicht zulegen bei den Wahlen, sondern verlieren. An was liegt das? 1. Die FDP will um jeden Preis…

-

Ignazio ignoriert Irrelevantes

Dieses Buch hier gibt’s nicht wirklich; es ist eine Erfindung von Marco Ratschiller, dem ehemaligen Chefredaktor des Nebelspalters. Wahr hingegen ist, dass Bundesrat Ignazio Cassis kürzlich öffentlich sagte, er lese keine Zeitungen mehr, das lenke ihn nur ab; und natürlich war der Aufschrei der Journalisten laut. Wörtlich sagte Cassis über die Zeitungen: «Sie helfen mir…

-

Staatsbank kauft Staatschuld

Es ist kaum je ein Thema, aber Zentralbanken kaufen die Schuldpapiere der eigenen Staaten im grossen Stil auf: Aktuell hält die Federal Reserve über 20 Prozent der Schulden der USA, die EZB über 40 Prozent der Schulden der Eurozone und die Bank of Japan über 50 Prozent der Staatsschulden Japans. Geht der Trend weiter, wird…

-

Bestenfalls geht die AfD den Weg der SVP

«Die Inserate erinnern an Kampagnen zur Zeit des Faschismus», empörte sich CVP-Generalsekretär Raymond Loretan 1995 über eine Kampagne der SVP. Und FDP-Präsident Franz Steinegger sagte 1999 über Christoph Blocher: «Ich stelle fest, dass er zunehmend Methoden anwendet, die eindeutig gefährlich sind. Sie erinnern an Methoden, die der Politikwissenschafter Karl Bracher dem Faschismus und Totalitarismus zugeordnet…

-

Nein zu den Zero-Ideologien

War gestern Zero Covid, soll morgen Netto Null (Net Zero Carbon) sein. Doch die Null konsequent anzustreben, ist der falsche Weg, der am Ende in den Totalitarismus führt. Die Null ist nämlich kein ungefährer Wert, sondern ein absoluter. Die Null als Ergebnis entspricht nur sehr selten dem Leben: Erschafft sich die Welt in spontaner Ordnung…

-

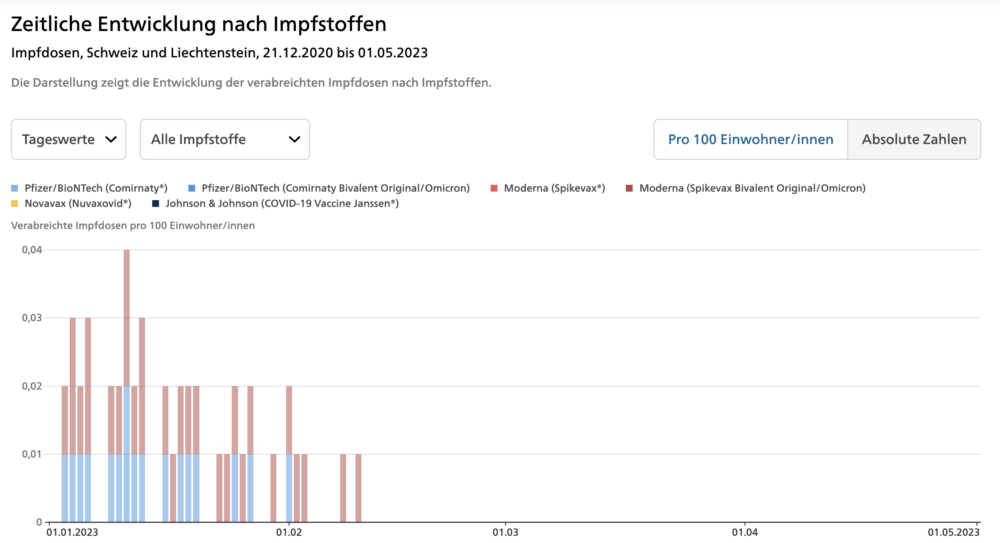

Der Bund ist der Lieblingskunde der Pharma

13 Millionen Dosen Corona-Impfstoff lagert der Bund heute. Dazu sind mehrere Millionen Dosen bestellt und unterwegs, denn die Beamten haben sich unter dem heftigen Druck panischer Experten und Leitmedien Lieferungen über viele Jahre hinweg zusichern lassen – in Knebelverträgen zu stark überhöhten Preisen. Allein für das Jahr 2023 hat der Bund je sieben Millionen Impfdosen…

-

Die Bankenrettungsspiele kehren zurück

Machen wir uns nichts vor: Die Finanzkrise von 2007 wurde nie gelöst – und kommt nun mit Schwung durch die Drehtür wieder zurück. Und fast alle im vermeintlich kapitalistischen Westen schauen auf die eine Instanz, die alle Probleme lösen soll, kann, muss: den Staat. Diesbezüglich hat der Bundesrat am Wochenende nicht enttäuscht; er griff notfallmässig…

-

Die Lockdown-Regeln waren nur für das Fussvolk

In den höchst lesenswerten Lockdown-Files (Übersicht) hat der britische «Telegraph» über 100 000 WhatsApp-Mitteilungen ausgewertet, die ihm von der Journalistin Isabel Oakeshott zugespielt wurden. Sie zeigen das Bild einer abgehobenen politischen Elite, die der Bevölkerung drakonische Verhaltensregeln auferlegt und sie selbst einfach ignoriert. Die grössten Bemühungen wurden nicht dafür aufgewendet, dem Volk zu dienen, wie…

-

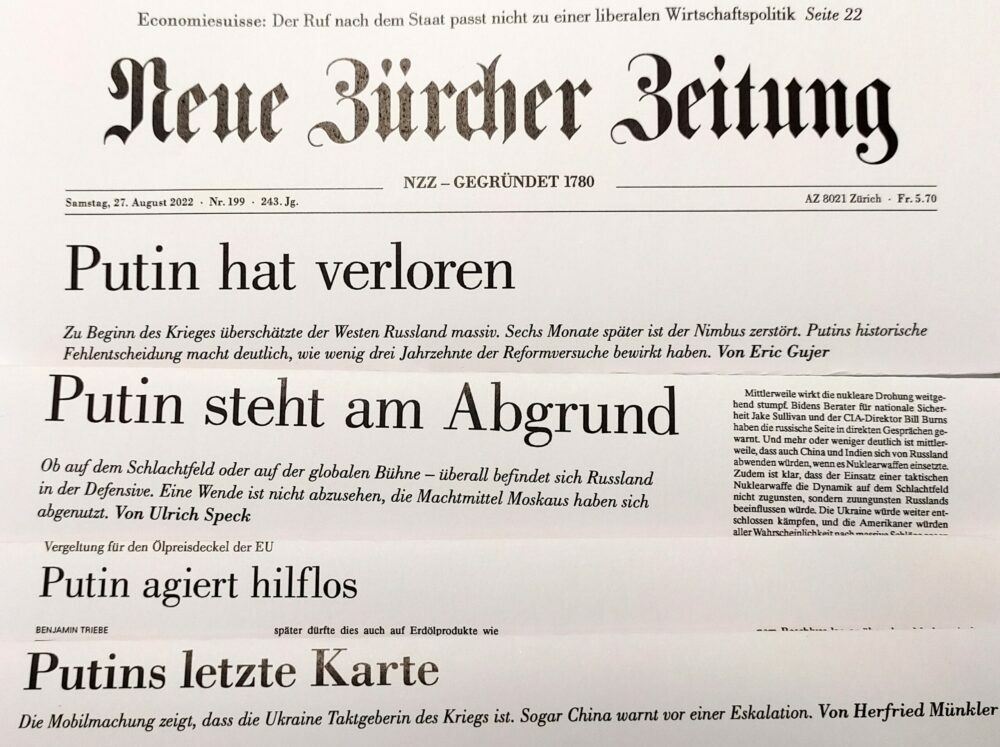

Die Ukraine steht kurz vor dem Sieg

Wer westliche Medien über den Verlauf des Kriegs in der Ukraine konsumiert, wähnt sich seit rund einem Jahr kurz vor dem endgültigen Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte. In der gedruckten Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) trugen die Artikel in den letzten 12 Monaten etwa diese Titel: «Der Krieg läuft schlecht für Russland» (1. März 2022)«Drohnen…